PLoS Medicine | 高培团队建模研究比较中国人群心血管病一级预防中基于风险与个体化获益的他汀类药物适用人群推荐的策略

2025年7月22日,北京大学临床医学高等研究院临床研究所/北京大学公共卫生学院高培研究员团队在《PLoS Medicine》杂志上发表了中国人群心血管病一级预防中他汀类药物推荐用药策略评价的建模研究成果,标题为《Absolute risk-based versus individualized benefit approaches for determining statin eligibility in primary prevention of cardiovascular diseases in Chinese populations: A modeling study》。该研究系统比较了目前临床指南推荐的传统基于绝对风险的策略与基于个体化获益的策略对于他汀类药物适用人群的推荐差异。

风险低但影响大:关注心血管病的隐性负担

正如团队近期发表在《柳叶刀-全球健康》的述评[Lancet Glob Health. 2025;13(8):e1330-e1331]文章中指出的,目前指南推荐的他汀类药物等预防性干预措施主要被分配给高风险人群,虽然这种策略在最大化目标人群绝对风险降低方面具有合理性,但却相对忽视了数量更为庞大的中低风险人群的综合预防策略,迫切需要新的工具和策略来精准确定预防性干预措施的人群获益。因此,该研究利用具有全国代表性的中国健康与养老追踪调查数据,比较了两种不同的干预策略:传统的基于绝对风险的策略与基于个体化获益的策略。研究主要关注如果采用个体化获益的策略,能否更好地识别潜在获益更多者,以及如何在心血管病一级预防实践中通过个体化获益评估促进“以患者为中心”的医患共同决策。

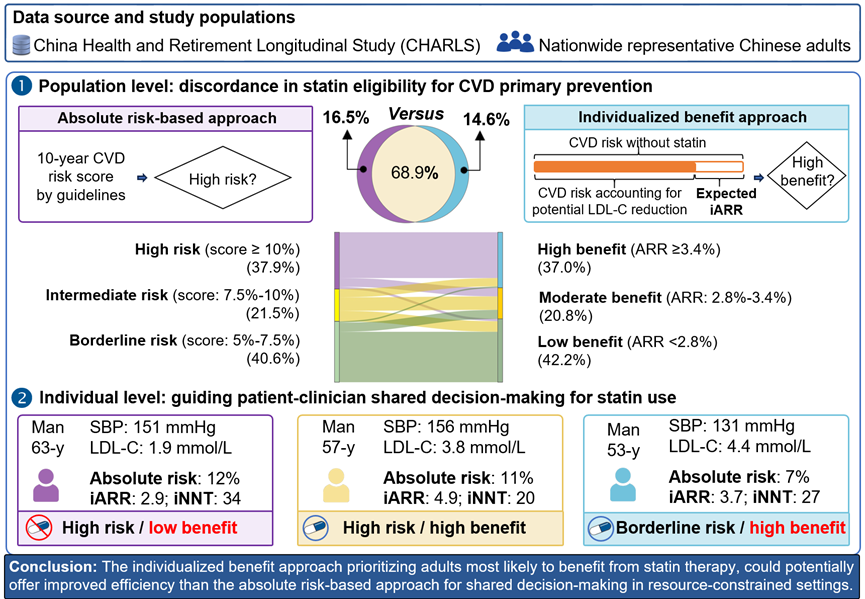

研究发现,在5890万被推荐使用他汀的成年人中,当预防相似数量的心血管病事件时,两种方法推荐的治疗人群仅存在68.9%的重合度,其中基于绝对风险的策略额外单独推荐了970万人(即,高风险但低获益),而基于个体化获益的策略则单独推荐860万人(即,低风险但高获益)。采用两种方法进行人群再分类,提示大约130万人从“边缘风险组”(10年心血管病风险5%–7.5%)被重新划分为“高获益组”(个体绝对风险的降低iARR ≥3.4%),而约210万人则从“高风险组”(10年风险≥10%)被重新归入“低获益组”(iARR<2.8%)。这些变化说明,单纯依靠风险水平可能会导致部分人群被过度治疗或忽视,而基于个体化获益的策略则能更好地反映潜在的干预价值。

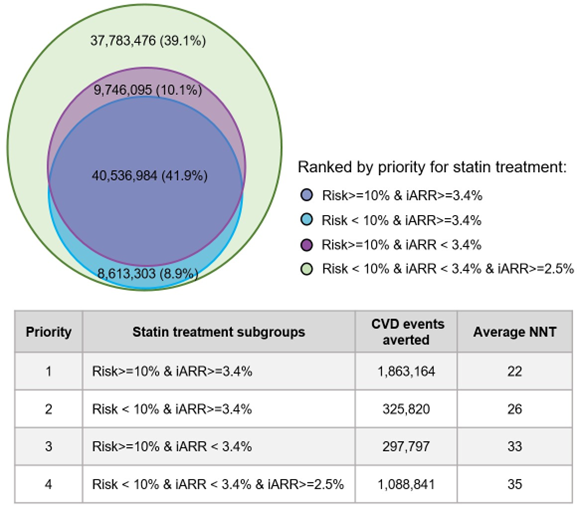

群体水平的循证决策:权衡绝对风险与个体化获益的干预效率

如果按照两种策略进行他汀类药物治疗的推荐,干预效率存在明显差异。对于同时满足“高风险”且“高获益”的人群,平均只需治疗22人即可避免1例心血管病事件(NNT=22),效率最高;若仅满足“高获益”或仅满足“高风险”,效率降低(NNT分别为26和33);而在达到最低阈值但风险和获益均较低的人群中,干预效率最低(NNT=35)。因此,在心血管病一级预防他汀类药物推荐的循证决策时,可根据资源条件确定干预对象的优先级,对于中低收入地区应优先考虑“高风险”且“高获益”的人群,这种基于个体化获益的方法能提高整体效率。

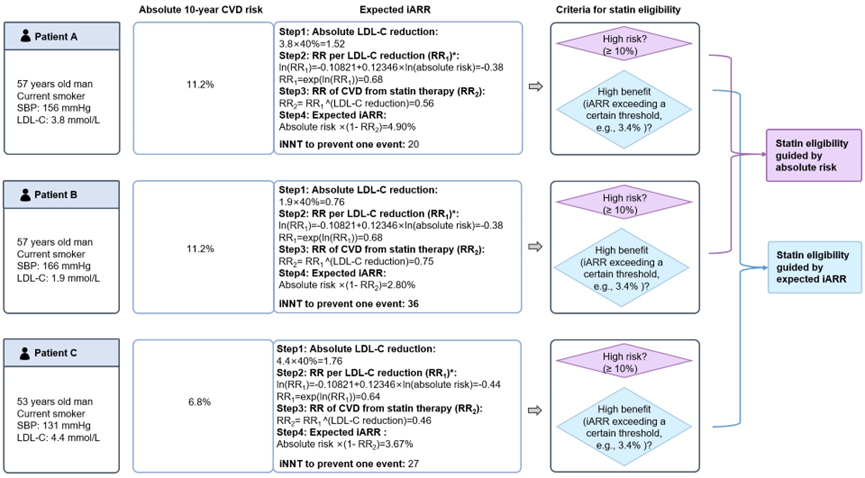

个体水平的精准干预:考虑相同风险但不同获益的个体化干预策略

在临床实践中,即使相同风险的个体,实际能从治疗中获得的获益也可能存在明显差异。例如,按照传统临床指南推荐的绝对风险阈值,下图中个体A和B都会被推荐使用他汀(风险高于10%),而个体C未被推荐(风险低于10%)。然而,若采用个体化获益方法,结果却完全不同:个体A(iARR 4.90%)和C(iARR 3.67%,高于阈值)被推荐用药,而个体B(iARR 2.80%,低于阈值)则不再适用。因此,个体化获益方法能够更好地根据治疗带来的潜在获益推荐个体化干预策略,而不仅仅依赖绝对风险水平。

未来展望:从风险到获益,推动精准干预的循证决策

总体而言,基于个体化获益的策略能够更精准地识别哪些人最有可能从他汀治疗中受益,从而提升心血管病一级预防的干预效率。这一发现为心血管病一级预防实践提供了基于获益原则的个体化干预方案与决策工具,特别是在大量人群可能获益的中低收入地区以及具有不同危险因素特征的人群中,对于有效实施“以患者为中心”的医患共同决策尤其有价值。

北京大学临床医学高等研究院临床研究所/北京大学公共卫生学院高培研究员和唐迅副教授为该论文的共同通讯作者,博士研究生刘秋萍为该论文的第一作者。该研究得到国家科技创新2030四大慢病重大专项(2024ZD0527406)、国家自然科学基金(82373662,81973132)和北京市自然科学基金( IS24047)的资助。