思想与信念的深度对话——以医者初心,启科研新程

11月2日,“与大师面对面”活动在北京大学医学部举办。中国工程院外籍院士、美国国家医学院院士、北京大学临床医学高等研究院院长王存玉教授与“临床医学未名学堂班”和“基础医学博雅学堂班”的同学面对面交流,为青年学子带来了一场思想与信念的深度对话。活动由北京大学临床医学高等研究院副院长王韵教授主持。

王存玉院士兼具临床与基础研究背景,曾任美国加州大学洛杉矶分校牙医学院副院长、口腔与系统健康科学系主任,其研究涵盖干细胞分子与表观遗传机制、肿瘤免疫治疗及靶向药物研发领域,先后获得美国国立卫生研究院优异奖、国际牙科研究会杰出科学家奖。

面对青年学子,王院士却坦言:“我不是传统意义上的好学生。”他以真诚与幽默分享了自己求学之路上的困惑与转折——从口腔医学到分子遗传学,从临床到基础,他始终保持探索精神与学习热情。

做科研不一定要走直线,但一定要有主线——科研可以换方向,但主线不能变——要始终以疾病为中心,把科学问题和临床需求结合起来。

在交流中,学生们提出了关于科研思维培养、研究方向选择、学习与科研平衡等问题。王存玉院士一一详细解答。

谈及“基础医学的研究应如何围绕临床展开”?王院士指出:基础医学的根本在于研究人类疾病的机制,与临床并不割裂,而是相互支撑。“只要研究围绕人类重大疾病、聚焦未解问题,就是好的基础医学课题。”他鼓励学生敢于挑战关键、难题性研究,不必盲从热点或重复前人路径。

有学生提问,如何找到真正的科研兴趣。王院士以自身经历为例:“兴趣往往在探索中产生。”他以自身从口腔到分子遗传、再到肿瘤免疫的经历为例,说明跨学科思维能拓宽视野,但始终要有主线——围绕人类疾病展开研究。他提醒同学要与时俱进,主动学习新技术、新方法。

关于科研思维的培养问题,王院士指出,科研思维并非一蹴而就,而是在阅读与实践中形成的。“没有捷径。第一,要读原文文献,尤其是英文原文;第二,要自己动手做实验。失败、反复、再讨论的过程,就是科研思维成长的过程。”他还提醒学生保持积极心态,把科研视为探索与享受,而非“内卷”。

有学生问及“基础知识与前沿研究”的平衡问题,王院士回答道:“基础打不好,前沿也无从谈起。”他建议本科阶段重点打好基础,在此基础上逐步关注前沿方向,以兴趣驱动深入学习。

针对师生沟通问题,王院士鼓励学生多与导师交流:“老师最怕学生不问问题。问题越多,越容易被老师记住。”他建议学生要善于利用时间,“哪怕导师只有走路去食堂的十分钟,也能聊出启发。”

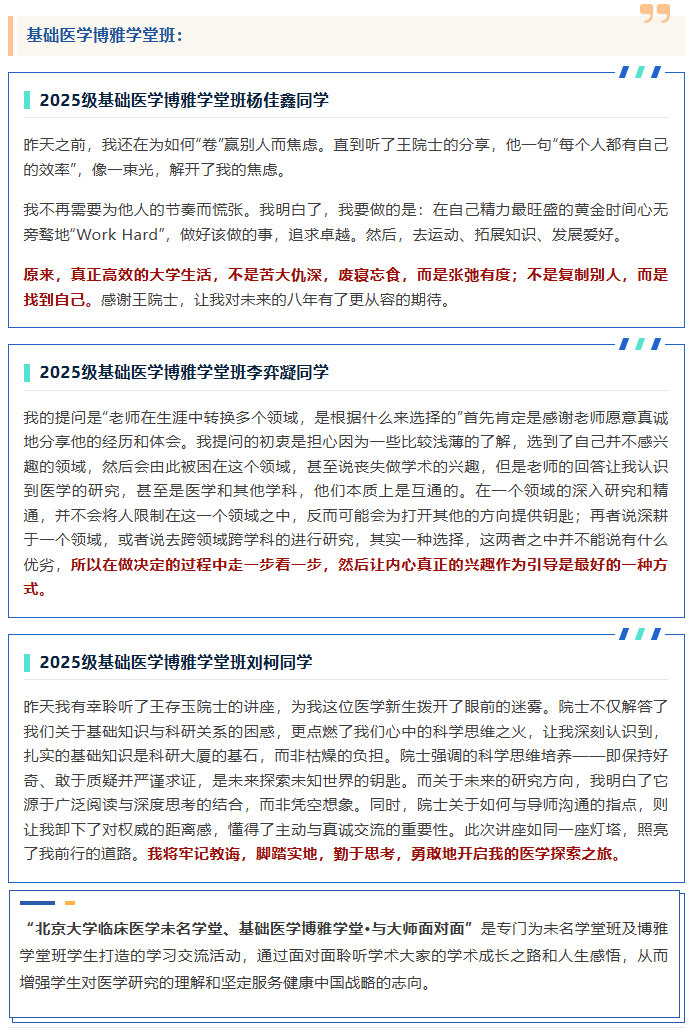

短短两个小时的交流,气氛热烈、思维碰撞。学生们表示,王院士的分享让他们看到了一位科学家背后真实的坚持与人文温度——理性、谦逊、又充满激情。

王存玉院士表示:“科学是探索未知的过程,医学是守护生命的事业。”他勉励学生在科研道路上保持定力,不盲从、不急躁,以问题为导向,以责任为动力,在探索中找到自己的方向。

科学要有温度,医学要有信念。一场“大师面对面”,不仅是一次交流,更是一场信念的传递。